移動檢測配置方案:食品檢測設備高效提升測定分析效率

在食品安全監(jiān)管領域,食品檢測設備的技術迭代正推動檢測模式從“固定實驗室”向“移動現(xiàn)場”轉型。移動檢測配置方案通過集成便攜式設備、智能數(shù)據(jù)平臺與標準化流程,構建起“檢測即處置”的快速響應體系,成為破解基層檢測效率難題的核心抓手。

一、技術核心:便攜與精準的平衡

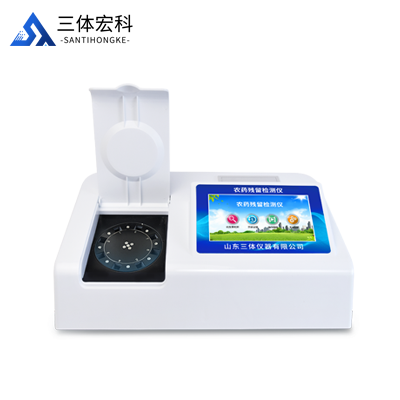

食品檢測設備以“輕量化、多功能”為設計導向,采用光譜分析、電化學傳感等技術,可在現(xiàn)場快速完成農(nóng)藥殘留、重金屬、非法添加劑等項目的初篩。部分**機型集成多參數(shù)檢測模塊,支持同一臺設備完成多項指標分析,大幅減少設備攜帶量與操作復雜度。例如,通過酶抑制法與膠體金技術的結合,可同時判定有機磷農(nóng)藥與瘦肉精殘留,滿足農(nóng)貿(mào)市場、餐飲后廚等場景的復合檢測需求。

二、配置方案的關鍵要素

設備選型:需兼顧檢測范圍與便攜性。基層執(zhí)法單位宜選擇支持4G/5G傳輸?shù)臋C型,實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時上傳;餐飲企業(yè)可優(yōu)先配置操作界面簡單的速測儀,降低人員培訓成本。

數(shù)據(jù)平臺:移動檢測的核心價值在于“檢測-上傳-處置”的閉環(huán)管理。設備需無縫對接監(jiān)管系統(tǒng),自動生成包含時間、地點、檢測結果的電子報告,避免人工錄入誤差。

耗材管理:試劑、比色卡等耗材需標準化供應,部分設備支持干式試劑片,無需冷藏保存,更適合戶外場景使用。

三、應用場景的效率提升

食品檢測設備的靈活性使其能覆蓋傳統(tǒng)實驗室難以觸及的場景:

現(xiàn)場執(zhí)法:市場監(jiān)管人員可在農(nóng)貿(mào)市場、超市隨機抽檢,30分鐘內(nèi)出具初篩結果,對問題食品立即下架處理。

應急檢測:面對食品安全突發(fā)事件,移動檢測車可快速抵達現(xiàn)場,通過多設備協(xié)同完成污染源排查,為決策提供數(shù)據(jù)支撐。

日常抽檢:餐飲企業(yè)后廚配備便攜式設備后,廚師可自主檢測食材,將自檢流程融入采購驗收環(huán)節(jié),形成主動防控機制。

四、管理流程的革新

傳統(tǒng)檢測模式存在“采樣-送檢-等待”的周期性延遲,而食品檢測設備將流程壓縮為“采樣即檢測”。例如,某學校食堂引入移動檢測設備后,食材到貨后1小時內(nèi)即可完成全部安全指標篩查,不合格原料直接拒收,避免流入加工環(huán)節(jié)。這種“源頭攔截”模式,不僅降低了食品安全風險,更減輕了后續(xù)處置成本。

五、社會共治的延伸

食品檢測設備數(shù)據(jù)的公開共享,推動了食品安全治理的多元化參與。消費者通過掃描檢測報告二維碼,可查看食品從種植到流通的全鏈條數(shù)據(jù);社區(qū)志愿者經(jīng)培訓后,可使用簡易設備協(xié)助開展周邊商超的抽檢工作。這種“政府主導、多方參與”的模式,構建起更密集的監(jiān)管網(wǎng)絡。

六、未來趨勢:智能化與集成化

隨著技術進步,食品檢測設備將向“更小、更快、更聰明”方向發(fā)展。微型光譜儀、生物芯片等技術的引入,可能使檢測精度接近實驗室水平;AI算法的嵌入,則可自動分析檢測數(shù)據(jù),預警潛在風險。同時,設備與無人機、智能采樣機器人的結合,將進一步提升復雜環(huán)境下的檢測效率。

移動檢測配置方案不僅是一套設備組合,更是一種“預防為主、快速響應”的監(jiān)管理念革新。通過科技賦能,食品檢測設備正從實驗室走向田間地頭與百姓餐桌,為公眾“舌尖上的安全”筑起更堅實的移動防線。